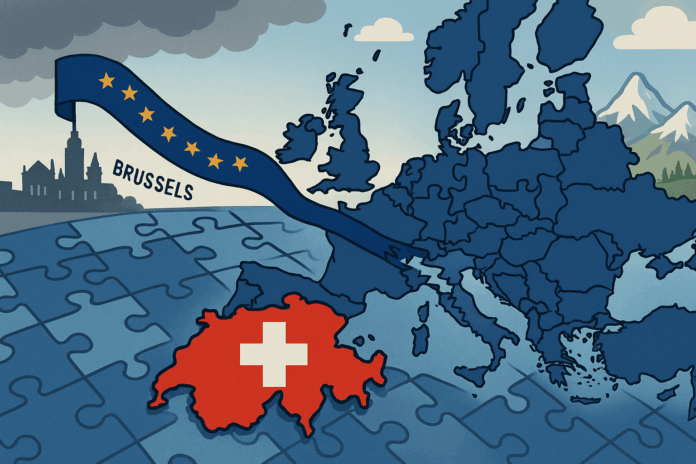

Eric Bertinat – Quelque soit notre opinion, nous sentons une tension profonde entre l’Union européenne en quête d’unité et la Suisse soucieuse de préserver son indépendance. D’un côté, un parti (l’UDC) et de nombreuses associations y compris professionnelles, s’opposent farouchement au paquet d’accords institutionnels avec Bruxelles, perçu comme une atteinte directe à la souveraineté nationale et à la démocratie directe helvétique. De l’autre, se trouve une Union européenne fragilisée, divisée, et incapable de parler d’une seule voix face aux grands défis mondiaux.

Les opposants s’appuient sur une vision claire : dire “non” à un système européen jugé tentaculaire et dysfonctionnel. Les critiques portent sur la reprise automatique du droit européen, l’ingérence de la Cour de justice de l’UE, la perte de contrôle démocratique, la pression migratoire et la dépendance économique. Pour ceux-ci, accepter ces accords reviendrait à “abandonner la Suisse” et à sacrifier les fondements de son modèle politique et économique. Cette posture souverainiste repose sur une méfiance envers une Union perçue comme bureaucratique, centralisatrice et affaiblie de l’intérieur.

Or, cette méfiance trouve un écho direct dans les constats alarmants dressés par de nombreux observateurs, telle La Matinale européenne. L’Union y apparaît en morceaux, minée par les divisions politiques, les replis nationaux et les rivalités internes. Les tensions entre les États membres, illustrées par le cas de la Hongrie de Viktor Orban, mais aussi par la fragmentation des coalitions européennes, témoignant ainsi d’une incapacité à faire émerger une véritable cohésion politique. L’UE, c’est une institution internationale, en chantiers perpétuels, sans stabilité institutionnelle ni vision commune claire.

Ce constat nourrit, de manière implicite, l’argumentaire de ceux qui en Suisse rejettent tout rapprochement institutionnel trop poussé. Comment accepter de s’arrimer à une Union en proie à des crises de gouvernance, des désaccords énergétiques et des fractures idéologiques ? L’exemple du Brexit, la montée des partis populaires, hors du système gauche droite, la défiance envers Bruxelles et les débats sur la légitimité démocratique de l’UE renforcent le sentiment que la Suisse aurait plus à perdre qu’à gagner dans une intégration accrue.

Mario Draghi, qui fut Président de la Banque centrale européenne, appelle à un “nouveau fédéralisme pragmatique” fondé sur des coalitions de volontaires plutôt qu’une intégration uniforme. Ce réalisme traduit l’essoufflement du projet fédéral européen. Or, pour la Suisse, dont le système repose sur le compromis, le fédéralisme et la souveraineté partagée à l’échelle nationale, ce constat sonne comme un avertissement : si même les États membres peinent à trouver un modèle stable et efficace, pourquoi un État non membre accepterait-il de se placer sous une autorité dont les mécanismes internes sont déjà contestés ?

Les uns dénoncent une Europe trop intrusive, antidémocratique et instable, les autres illustre cette instabilité, montrant une Union désunie, affaiblie par ses propres contradictions.

La conclusion s’impose : la position de refus suisse n’est pas seulement idéologique, elle trouve une justification pragmatique dans la réalité actuelle de l’Union européenne. Face à une Europe en quête d’elle-même, tiraillée entre fédéralisme et souverainisme, la Suisse choisit de rester fidèle à son modèle : une démocratie indépendante, stable et cohérente — précisément ce que l’Union peine aujourd’hui à redevenir.