Eric Bertinat – Depuis dix ans, le Vatican multiplie les gestes qui agitent les milieux catholiques. Sous François d’abord, puis désormais sous Léon XIV, l’homosexualité est devenue l’un des thèmes centraux du Synode sur la synodalité. Officiellement, rien n’est dit. Mais dans les faits, nominations, audiences et prises de parole dessinent une ligne claire : l’Église est poussée vers une reconnaissance implicite des réalités LGBT.

Trois noms incarnent ce virage : Victor Manuel Fernández, le théologien argentin devenu cardinal et chef du Dicastère pour la doctrine de la foi ; sœur Lucía Caram, religieuse au militantisme homophile assumé ; et le jésuite James Martin, figure médiatique des catholiques LGBT aux États-Unis.

La montée en puissance du cardinal Fernández

Surnommé « Tucho », Fernández est depuis les années 1990 le protégé de Jorge Mario Bergoglio. Ghostwriter d’Aparecida, puis artisan de Laudato si’ et Amoris laetitia, il a accompagné François dans toutes ses grandes réformes.

En 2023, sa carrière atteint son sommet : préfet du Dicastère pour la foi et cardinal. Un détail a frappé : depuis son ordination épiscopale, il porte la même croix pectorale que François. Signe d’un lien personnel unique, quasi filial, qui alimente toutes les spéculations.

Pour les critiques, la promotion de Fernández illustre une stratégie : placer à des postes clés des figures liées de près au pape et à l’agenda LGBT.

James Martin, la voix LGBT à la table du Synode

Le père James Martin, jésuite américain, est devenu le symbole de cette nouvelle ligne. Rédacteur en chef de la revue America, il multiplie interviews et interventions publiques. L’une de ses phrases a fait couler beaucoup d’encre :

«Il y a beaucoup de prêtres qui sont gays et célibataires. Il est important de le dire.»

Son discours consiste à assumer une réalité sociologique longtemps passée sous silence, et à pousser l’Église vers une reconnaissance plus explicite. Ses détracteurs dénoncent une tactique de normalisation : banaliser d’abord, légitimer ensuite.

Communication vaticane : un choix assumé

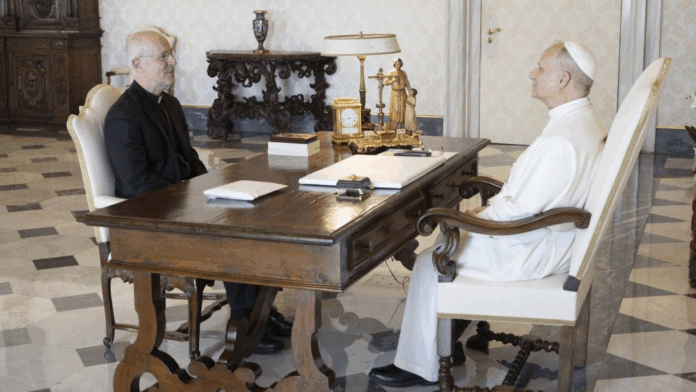

Le 1er septembre 2025, Léon XIV a reçu James Martin en audience privée. Mais l’événement n’a rien eu de discret : communiqué officiel, photo diffusée par Vatican Media, reprise immédiate dans la presse.

Ce n’est plus une rencontre pastorale, c’est un signal politique. L’Église catholique dit publiquement : «Martin et sa pastorale LGBT ont droit de cité dans l’institution».

Les critiques : silence stratégique des cardinaux

Curieusement, les cardinaux les plus critiques — Raymond Burke, Gerhard Müller — n’ont pas attaqué frontalement l’audience. Leur prudence laisse deviner une autre tactique : multiplier les interventions théologiques, peser sur les textes du Synode, sans tomber dans la confrontation directe qui pourrait les marginaliser.

Mais dans les réseaux catholiques conservateurs, l’indignation est réelle. Beaucoup y voient un « cheval de Troie » destiné à saper l’enseignement moral de l’Église.

Une bataille de symboles

Entre gestes médiatiques (audiences, photos, bénédictions publiques) et décisions structurelles (nominations, textes synodaux), la stratégie est claire : avancer pas à pas, en occupant l’espace symbolique pour habituer l’opinion, puis verrouiller le terrain par des décisions concrètes.

Pour les progressistes, c’est une victoire culturelle. Pour les opposants, c’est une provocation permanente.

Le test : les conclusions du Synode

En réalité, tout se jouera dans les mois à venir. Si le Synode de la synodalité ouvre la porte à un langage plus inclusif, voire à une reconnaissance explicite des personnes LGBT, l’audience avec James Martin sera relue comme un jalon historique.

Sinon, elle restera comme un coup de communication habile, destiné à rassurer une frange de l’Église sans rien changer de substantiel.

Conclusion — L’Église au bord de la fracture

Le débat sur l’homosexualité agit comme un révélateur. D’un côté, un Vatican qui mise sur l’inclusion et la communication. De l’autre, une opposition discrète mais résolue, convaincue qu’il s’agit d’un abandon doctrinal.

Le pontificat de Léon XIV commence à peine, et déjà une question s’impose : jusqu’où ira-t-il ? Vers une simple pastorale d’accueil symbolique… ou vers une réforme profonde qui pourrait accentuer la fracture interne de l’Église universelle ?